Cuando el calor aprieta no solo lo notamos en la piel: también lo percibe el alma. Algo cambia. Los ritmos se suavizan o se aceleran, los días se estiran como un bostezo al sol, y la música… ah, la música encuentra una nueva forma de respirarse. Basta salir a una terraza, pisar la arena caliente de la playa, perderse en un festival o incluso dejar que suene el altavoz del coche con las ventanillas bajadas. La música se cuela por cada rendija del verano, como si este no pudiera entenderse sin su banda sonora. Y es que no es casualidad; el calor no solo nos cambia los planes, también reconfigura cómo sentimos cada nota.

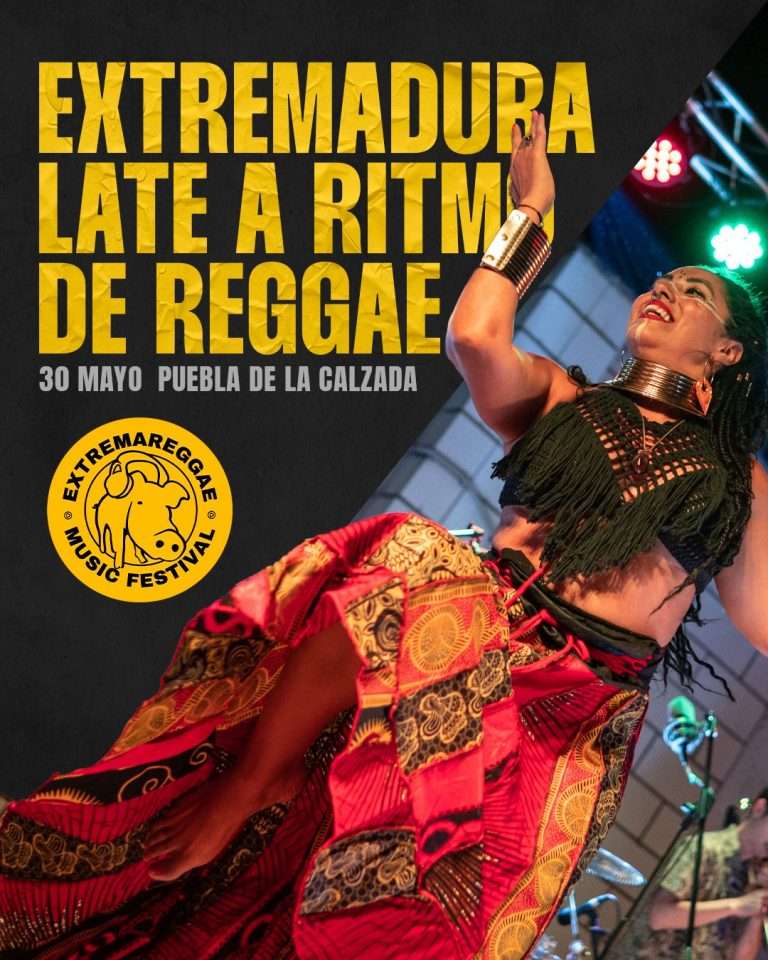

Verano es sinónimo de ritmos que se mueven, que empujan el cuerpo a bailar casi sin querer. Salsa, pop latino, electrónica… no importa el género, mientras tenga ese ‘algo’ que nos saque del letargo. Las canciones se vuelven más atrevidas, más juguetonas. Como si las altas temperaturas nos susurraran al oído “déjate llevar, al menos hoy”. El calor tiene ese efecto, casi mágico, de encender una chispa colectiva. Una canción puede ser suficiente para levantar el ánimo de todo un chiringuito. O de un corazón cansado.

Pero no todo es fiesta ni decibelios. El verano también guarda silencios. Las siestas lentas de julio, esos atardeceres que tiñen el mundo de naranja, o las noches en calma, cuando todo parece flotar… invitan a otro tipo de música. Una guitarra suave, un piano que respira despacio, una voz que susurra más que canta. Hay canciones que parecen escritas para esos momentos en los que no hace falta hablar. Porque el calor, cuando no abrasa, acaricia. Y en esa caricia cabe la melancolía, el recuerdo, la contemplación.

Lo curioso es que todo esto tiene base científica. Según estudios neurocientíficos, el calor potencia nuestras emociones. Así, una canción que en invierno apenas notamos, en pleno agosto puede tocarnos el alma. ¿Quién no ha asociado una melodía a un viaje inolvidable, un amor de verano o una noche que terminó en risa y sal? Las canciones del verano no se olvidan; se quedan pegadas, como la sal en la piel después de un baño en el mar.

Y es que, al final, música y calor hablan un idioma que todos entendemos. No importa de dónde seas, ni cuántos años tengas. Una melodía pegadiza puede hacerte bailar en una plaza de México, en una playa de Cádiz o en una calle de Tokio. Igual que una ola de calor, no pide pasaporte. Ambas cosas, el calor y la música, cruzan fronteras y nos recuerdan que, en el fondo, todos sentimos parecido.

La verdad es que esta conexión viene de lejos. Ya en tiempos antiguos, las celebraciones del solsticio de verano estaban llenas de cantos, danzas y tambores. Hoy, seguimos celebrando el calor con altavoces en vez de hogueras. Pero el fuego sigue ahí: en el sol, en la piel y en cada compás. Porque, cuando sube la temperatura, sube también el volumen. Y en medio de la prisa, la música, fiel, luminosa, nos invita a parar un momento. A sentir, a bailar, a vivir… bajo el mismo sol.

Pedro Monty