Lástima que muchos de los sueños de nuestro pasado solo hayan sido rollos patateros*

Derecho al pataleo

La última oportunidad que le queda a quien se siente defraudado en sus derechos: protestar y protestar… Acción expresada metafóricamente con alusión al verbo patalear, es decir, golpear el suelo con los pies en señal de reprobación o censura.

Aunque el origen de esta expresión es muy distinto al que pueda pensarse, pues según algunos estudiosos su origen se remonta a la castellanoleonesa Ávila de hace varios siglos cuando los seminaristas del viejo convento de Santa Bárbara pidieron a sus superiores que les permitieran saltar un rato, es decir, patalear, para quitarse el frío de los pies; autorización que desde entonces se conoció como “derecho al pataleo”.

Otros sitúan su origen durante el Siglo de Oro en las universidades castellanas de Alcalá de Henares y Salamanca, y, como en el caso de Ávila, con un sentido diferente al que se usa actualmente.

Por ejemplo, algunos cronistas recogen que en la universidad alcalaína existía esta curiosa tradición: “Cuando un estudiante tenía que examinarse oralmente, el resto tenía el derecho a rodearlo en círculo y patalear para ponerlo nervioso. Se supone que, de este modo tan poco elegante, eliminaban un competidor”.

En la universidad salmantina, por su parte, fueron dos las circunstancias que propiciaron el derecho al pataleo. Por un lado, que eran solo unos pocos los estudiantes con caudales que podían permitirse cursar estudios universitarios; y, por otro, el frío invernal de la ciudad del Tormes, peculiaridad climática que aprovechaban los alumnos más pobres para ganarse un dinero con que seguir estudiando. Cuentan que estos acudían temprano al aula y comenzaban a patalear sobre el asiento de los más pudientes, de modo que cuando estos llegaban los tenían calientes. Entonces, ellos pasaban al fondo del aula, donde aguantaban el frío invernal durante la clase. Y así, “con el tiempo y gracias a su esfuerzo, podían ascender socialmente y ganarse un puesto entre los asientos de la sociedad un poco más calientes”.

*Rollo patatero. Se trata de una expresión española con alusión al término ‘rollo’, que coloquialmente es discurso largo, pesado y aburrido y por extensión persona que resulta aburrida, pesada o fastidiosa, y a ‘patata’ (‘ser una patata’), que en la expresión de nuestro país indica aburrimiento, pesadez, lata, tabarra o pejiguera.

De ahí que esa locución se use para referirse a algo o alguien que es aburrido, pesado, tedioso. También puede referirse a un discurso largo y sin interés. En esencia, es una forma de describir algo que causa fastidio o desgana.

Esta expresión típicamente castellana es similar a ‘rollo macabeo’, adjetivo este (macabeo) que al no recordar a nada conocido terminó en ‘patatero’, vocablo más accesible a la cultura popular española.

¿Y de dónde viene lo de ‘rollo macabeo’? De La Biblia, y más concretamente de los libros Libro I y II de Los Macabeos (escritos no en páginas numeradas o sueltas sino en forma de rollo continuo), que recogen la historia de la rebelión judía contra los seleúcidas en el siglo II a.C. La larga y detallada narración de estos sucesos era percibida como muy extensa y minuciosa, aspectos que llevaron a que la expresión ‘rollo macabeo’ se asociara con algo pesado y aburrido de escuchar o leer.

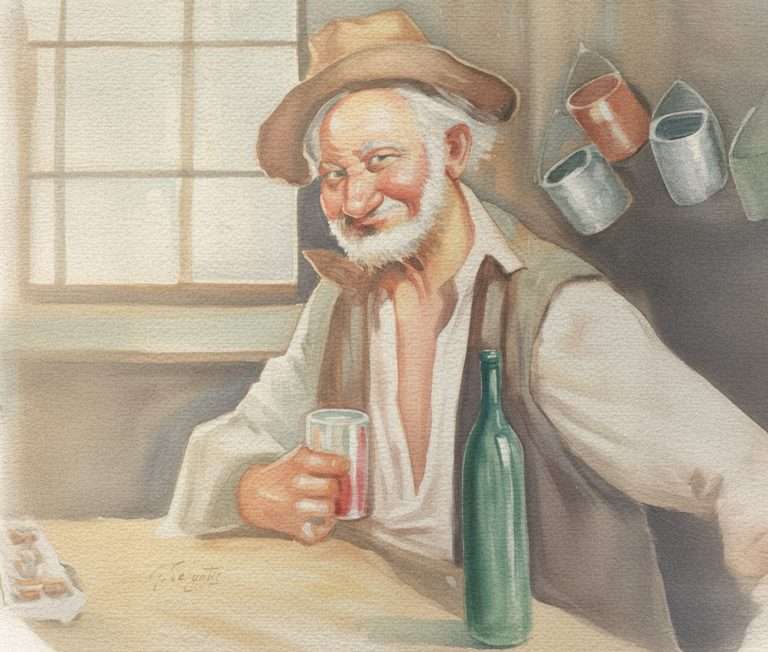

Un inciso de Quevedo

Recogido de entre sus obras festivas:

Dijo la rana al mosquito

desde una tinaja:

Mejor es morir en vino

que vivir en el agua.

Aclarado.

Dichos y refranes

He aquí algunos dichos y refranes propios de la sabiduría popular de todos los tiempos.

“A buen puerto vas por leña”. Expresa la idea de que alguien está acudiendo a la persona o al lugar menos indicado en busca de ayuda para solucionar algún problema, comparando la acción con la de los antiguos navegantes que acostumbraban a arribar a los puertos donde se les proveía de madera.

“Boccato di cardinale”. Es decir: Bocado de cardenal. Se trata de una expresión de origen italiano que hace referencia a todos aquellos alimentos que sobresalen por su excelente calidad. Y, concretamente, a la comida que solían consumir los cardenales.

“Hablar a calzón quitado”. Significa decir la verdad, con total sinceridad, sin eufemismos ni tapujos y sin importar las consecuencias (como quien se quita los calzones) ante otra persona, esperando la misma actitud por parte de ella. Equivale a “hablar sin pelos en la lengua” o “decir las cosas tal y como son”.

Según algunos la expresión se remontaría a los siglos XVI y XVII españoles, durante el Siglo de Oro, cuando era muy valorada la sinceridad en el trato diario. Para otros, se relacionaría con la antigua costumbre de despojarse de la ropa en situaciones de confrontación o lucha, como en la lucha grecorromana, donde los contrincantes se enfrentaban desnudos.

“Lo prometido es deuda”. Se trata de un refrán castellano que se usa para recordar a alguien que debe cumplir con lo prometido, pues la palabra dada es como una obligación, como una deuda que hay que saldar, como un deber moral. Aunque fuese hace ya tiempo no existían contratos de compraventa, especialmente, que se rubricaban con un simple apretón de manos.

“Borrar con el codo lo que se escribió con la mano”. Este refrán significa que una persona actúa de forma contradictoria, pues suele afirmar o mantener algo que más tarde contradice sus propias palabras. Sería como si esa persona escribiera algo con la mano y luego intentara borrarlo con el codo.

“Con las glorias se olvidan las memorias”. Se refiere a quienes, al llegar a lo más alto en un estatus social o conseguir un éxito importante, se olvida de los amigos y de quienes le ayudaron a conseguirlo.

“Dejar de plantón”. O “dejar plantado”. Ambas son expresiones coloquiales que en castellano significan no presentarse a una cita o reunión convenida previamente, dejando a la otra u otras personas esperando sin aviso previo, mostrando así una falta de respeto o consideración hacia ella o ellas.

Según la Academia, ‘plantón’, además de referirse a un pimpollo o arbolito nuevo que sirve para ser trasplantado o a una estaca o rama de árbol plantada para que arraigue, hacía referencia al soldado que era obligado a estar de guardia en un puesto sin relevarlo a la hora regular en señal de castigo. La comparación surge porque, al estar mucho tiempo apoyado sobre las plantas de los pies, parecía estar echando raíces en el lugar donde permanecías enhiesto.

“Dar calabazas”. Esta expresión idiomática suele utilizarse en castellano con dos sentidos diferentes: Uno, indicar un rechazo hacia alguien, hombre o mujer, en lo que respecta al entorno amoroso o sentimental, o a un fracaso académico, suspendiendo un examen o no superando una prueba concreta. Según unos, su origen se remontaría a costumbres antiguas de algunas regiones o comunidades donde la calabaza era símbolo de rechazo, pues cuando el pretendiente de una joven era invitado a comer por los padres de ella le servían calabaza, indicándole así que no era aceptado con agrado en la familia.

Otro posible origen de la expresión se sitúa en la antigua Grecia, donde la calabaza era considerada un alimento que reducía la libido o deseo sexual; de ahí que ofrecer a alguien calabaza suponía para el comensal que debía desistir de sus intenciones amorosas. Y ya durante la Edad Media se tuvo la creencia de que las semillas de la calabaza servían para superar los pensamientos libidinosos, robusteciendo así aún más la vinculación de la calabaza a la falta de apetito sexual.

Recemos estos versos de Juan Ruiz de Alargón como si fuera una pequeña oración (Sacado de su obra teatral ‘Los pechos privilegiados’):

Quien bien come, bebe bien,

quien bien bebe, concédeme,

es forzoso que bien duerme;

quien duerme, no peca; y quien

no peca, es caso notorio

que, si bautizado está,

a gozar del cielo va

sin tocar el purgatorio.

Esto arguye perfección.

Luego, según los efectos,

si los santos son perfectos,

los que comen bien, lo son.

Letanía que puede completarse con esta variante popular:

El que bebe, se emborracha,

el que se emborracha, duerme,

el que duerme no peca,

y el que no peca, va al cielo.

Pues que al cielo vamos,

¡bebamos!

Y con estas otras meditaciones:

Más vale vino maldito que agua bendita.

Creo en Dios, padre de tabernas y de bares.

Benditos los borrachos, que ven a Dios dos veces.

Los ángeles por los aires

adoran a Dios divino,

y los hombres en la tierra

a las mujeres y al vino.

Vino que del cielo vino

y vino con tanto primor

que al nombre que no sabe de letras

lo convierte en gran predicador.

Pobrecitos los borrachos

que están en el camposanto,

que Dios los tenga en su gloria

por haber bebido tanto.

Y, para concluir, un par de chistes tontos

– ¡Mamá, mamá! En el colegio el profe me dice que esto siempre distraído.

– ¡Jaimito! ¡Que vives en la casa de enfrente, hijo!

– ¿Cómo queda un mago después de comer?

– Magordito.