Patrimonio olvidado y patrimonio recuperado en la tierra de Cáceres: capillas, oratorios y ermitas

Si queremos conocer la vida, cultura y costumbres de un pueblo o de una comunidad tenemos que aproximarnos a la forma de entender y practicar su religión. La historia no se entiende hoy como una relación de datos, fechas, grandes acontecimientos, etc.; hay que ir más allá y profundizar en la vida, creencias y sentimientos de sus habitantes.

Vamos a presentar un reducido número de ermitas, unas de ellas en deplorable estado de conservación y otras, por el contrario, felizmente restauradas. Hemos visitado no solo las ermitas existentes en la tierra de Cáceres, sino también oratorios o capillas en fincas particulares donde formaron parte de edificaciones castrenses en su mayoría medievales.

Edificios en lamentable estado de conservación

Capilla de la Casa de los Arrogatos

Capilla de la Casa de las Corchuelas

Capilla de la Casa de La Calera

Ermita de San Jorge

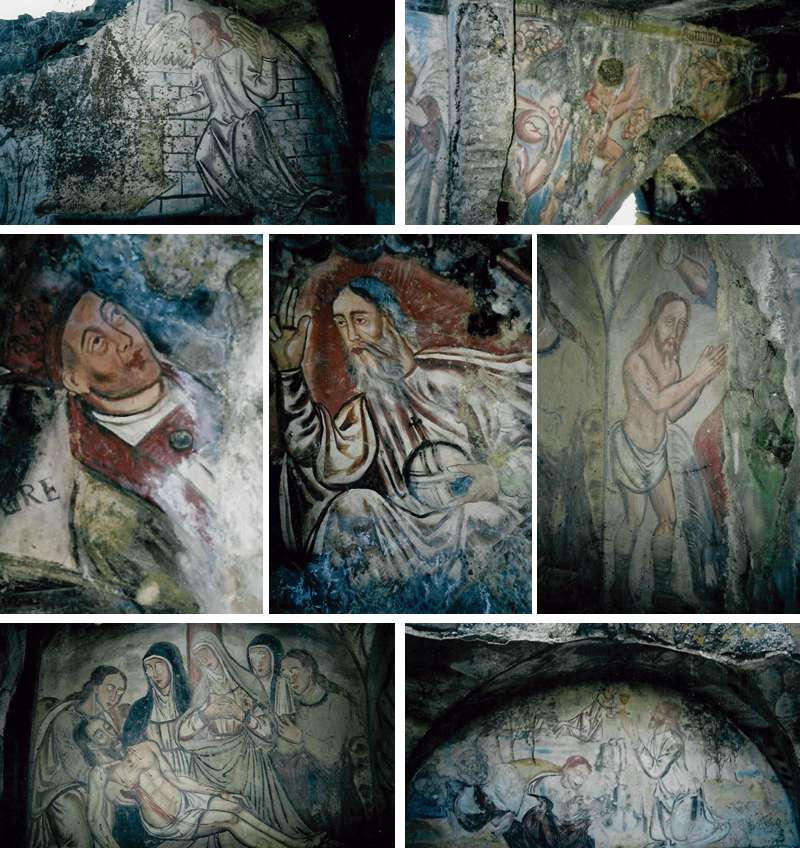

El mayor repertorio de pintura mural del pintor Juan de Ribera lo encontramos en la ermita de San Jorge, situada en la dehesa ‘Los Mogollones’, a 12 kilómetros de la capital cacereña. Se la conoce como ermita de San Jorge, patrón de Cáceres.

Se conserva un Acta del Ayuntamiento de la sesión celebrada el 6 de octubre de 1902 donde se especifica el mal estado de las pinturas por el agua que inunda su recinto. Ya se lamentaba este servidor de su estado en 1991, en una publicación titulada ‘Las pinturas de la ermita de San Jorge en progresivo deterioro’, en El Diario de Extremadura de 14 de febrero de 1991.

El primer autor que la cita como tal fue don Tomás Martín Gil, en sus ‘Excursiones a viejas ermitas’, publicado en 1936 en la revista del Centro de Estudios Extremeños. No obstante, hemos de aclarar que se trata de una ermita particular erigida por los Mogollones; podría perfectamente denominarse con el nombre del patrón de Cáceres y no tener absolutamente nada que ver con la Cofradía erigida en la capital.

Desde el siglo XVI tenemos constancia de la existencia de tierras y casas de Alonso de Torres en el paraje de los Mogollones, según acta de fundación del Mayorazgo de Rodrigo de Ovando, en 1520. Figura una de sus propiedades en los Mogollones, lindero con posesiones de Alonso de Torres (Archivo Casa de las Seguras de Cáceres, fundación Mayorazgo Rodrigo de Ovando).

En el proceso genealógico del citado Alonso de Torres encontramos los linajes de Torres-Ulloa-Quiñones. Nos interesa la línea formada por los Ulloa-Torres, que descienden desde Leonor de Torres Ulloa hasta Catalina de Ulloa Torres, señora de los Mogollones (sabemos de la existencia de una Cofradía de San Jorge que estuvo agregada a la Iglesia de Santa María de Cáceres, pues en el A.H.D. figura el libro de ‘Cuenta de San Jorge’ en cuya portada dice: “Aqueste libro es de la Hermandad y Cofradía de Señor San Jorge patrón desta mui noble villa de Cáceres”). En él se contiene toda una serie de ordenanzas, listas de hermanos, de inventarios y de bienes de la cofradía.

La ermita de culto privado es de reducidas dimensiones. Cuatro grandes arcos apoyados en fuertes muros, empotrados estos en el terreno, dan a esta ermita el aspecto raro de estar construida aprovechando una hondonada cubierta de agua; para techarla se utilizaron grandes piedras graníticas apoyadas sobre arcos transversales. De las cuatro partes en que queda dividida por sus arcos, tres de ellas están cubiertas por agua, mientras que la cuarta, formada por el coro, tiene su superficie frontal ocupada por frescos que representan escenas bíblicas, por encima de las cuales se hallan inscripciones en letra gótica, de tres renglones, que contienen los versículos correspondientes a las escenas representadas. Al lado derecho de la ermita se encuentra la antecapilla, con restos de pinturas en los muros.

Antes de la capilla se encuentra la única entrada a la ermita; se observa cómo se trataba de una puerta con arco de medio punto, hoy destruido. En esta zona se conservan restos de pintura mural formada por angelotes que se adaptaron al arco y posiblemente cubrieron todas sus dovelas. Entrando en la sala, los paramentos no conservan restos pictóricos. Esta zona anterior a la entrada a la capilla estuvo cubierta por bóveda de arista y decorada con los cuatro evangelistas, ya que el único resto conservado representa a San Lucas acompañado de su símbolo parlante, el buey, y de las palabras con que comienza su obra escrita sobre su libro que sirve de la ilustración al tema: “MISSUS /EST/ ANGELUS/GABRIEL”. A la izquierda del Evangelista se observa un león, símbolo de San Marcos.

La capilla está formada por una celda con bóveda de arista totalmente decorada al fresco. La iconografía de este conjunto muestra un recorrido iniciático, en parte perdido, que comienza en el coro con escenas bíblicas, acompañadas de inscripciones góticas en tres renglones, que contienen los versículos de la aparición de Yaveh a Abraham en el encinar de Mambré, y la bendición de Isaac a Jacob, preconizando la llegada del Mesías.

Destacan varias inscripciones, como “Sume arma tua, pharetram et arcum, et affer ut comendad, et benedicat tibi anima mea \ caput XXVII”. Se trata de los párrafos de la Bíblica pertenecientes al Génesis (XXVII, 3-4). En castellano: “Toma tus saetas, tu aljaba y tu arco, sal al campo y me cazas alguna pieza. Luego me haces un guiso suculento, como a mí me gusta, y me lo traes para que me lo coma, a fin de que mi alma te bendiga”. Corresponde a la conversación que Isaac mantiene con su hijo Esaú, al que, como primogénito, se disponía a bendecir para transmitir sus bienes y poderes, pero Rebeca, mujer de Isaac, que goza a la predilección de Jacob, hijo menor, suplantará a Esaú por Jacob cuando el primero, obedeciendo a su padre, va a cazar al campo.

Próxima a ella está la inscripción y la escena de la bendición de Isaac a Jacob. Los versículos que discurren sobre el tema corresponden al Génesis (XXVII, 28-29) y dicen: “Det tibi deus de rore caeli, et serviant tibi/ populi et adorent te tribus, esto dominus/ fratrum tuorum” En castellano: “Dios te dé el rocío del cielo. Sirvante pueblos, y te adoren naciones, se señor de tus hermanos”.

Un tercer epígrafe recorre la parte superior de toda la mitad izquierda del coro, a la que corresponden dos escenas que relatan lo sucedido a Abraham en Mambré. La leyenda correspondiente a Génesis (XVIII, 3-4): “Domine si inveni gratiam in oculis tuis, ne transeas servum/ tuum, sed afferam pauxillum aquae, et laventur pedes vestros/ et requiscite sub arbore, tres vidit et unum adorayit”. En la primera se nos ofrece la llegada de los tres caballeros a los que Abraham, rodillas en tierra y juntas las manos, parece haber reconocido como emisarios divinos y los adora. Después, en otra escena, nos ofrece la hospitalidad de Abraham hacia sus huéspedes, a los que agasaja con comidas.

El recorrido continúa en la antecapilla, en donde cabe destacar la complejidad de la decoración, dividida por el autor en fases; escenas de la vida de Cristo, de las que solo quedan dos, en parte, la Anunciación de la Virgen y Cristo en el Huerto de los Olivos, en un sincretismo que señala Vida-Muerte. En los muros inferiores destacan figuras de santos mártires, femeninas como Santa Lucía y Santa Bárbara, y masculinas como Santiago (aparece como peregrino, no matamoros) y San Lucas.

El arranque de la bóveda que permanece incluye una visión que estaba decorada por los Cuatro Evangelistas, de los cuales queda Juan.

En la última fase del recorrido nos aproximamos al lugar más sagrado iconográficamente hablando; en el oratorio el artista ha representado las dos escenas sublimes del Evangelio (el Bautismo y la Piedad). Estas escenas se completan con el Padre Eterno en la bóveda y la Estigmatización de San Francisco de Asís. Dios padre ocupa el centro de la bóveda de la capilla y las cuatro pechinas que la circundan están decoradas por cuatro figuras que representan a los cuatro Padres de la Iglesia Latina. El sistema de la representación está centrado sobre la concepción del Dios Justiciero (mano diestra levantada arengando, y señalando con el índice, en su mano izquierda sostiene una esfera, símbolo de la totalidad y la alegoría del mundo, que, como atributo del Dios-Padre, viene a resaltar su poder y su dignidad imperial. La fecha de su ejecución viene determinada por la firma del autor y fecha; sobre una columna pequeña y tosca que separa la antecapilla del coro se encuentra escrito en letras góticas: “JUAN DE RRIBERA PINTO MDLXV (1565)”.

Los modelos de representación han sido tomados de los Evangelios Apócrifos (como es el caso de Santiago Peregrino), de modelos flamencos del siglo XV (La Piedad) e incluso modelos de influencia bizantina como es el caso del Bautismo de Cristo, que nos recuerda a las concepciones abstractas del espacio en los mosaicos.

Con respecto a Santiago, el pintor nos lo presenta ostentando el hábito de peregrino con una serie de atributos que lo caracterizan, como el bordón o bastón de peregrino en el que se apoya, la esclavina o vestidura de cuero que tiene sobre los hombros, y los adornos que lleva sobre el turbante que le cubre la cabeza: venera o concha y espinas. La iconografía de los atributos que presenta como el turbante en la cabeza nos dan la clave de la representación; el turbante o gorro es propio de los que utilizan los pueblos orientales en los que Santiago desarrolló sus primeras actividades apostólicas; las espinas que lo adornan son símbolos de “sufrimiento, tribulación y pecado”; y la concha simbolizaba a los que marchaban a Compostela. Es, pues, Santiago en su peregrinar de Oriente a Compostela.

Santa Lucía nos representa el triunfo de la virginidad sobre el pecado (postura hierática, con bello rostro y larga cabellera); va acompañada de sus atributos característicos (considerarla como Virgen está sacado de su leyenda, según la cual se arrancó los ojos y los envió en un plato a su desposado) mientras que con la mano izquierda sostiene una palma que hace referencia al martirio.

El personaje que aparece por encima de la santa citada es Santa Bárbara, que se nos ofrece con el rostro típico de toda Virgen y va acompañada con su atributo personal, la torre.

La facilidad pictórica del artista para concebir escenas y desarrollarlas en un planteamiento iconográfico de fuerte sentido místico, nos lleva a pensar en un buen conocimiento de la temática religiosa en temas bíblicos, o en su caso Ribera podría haber seguido un programa preestablecido por algún personaje religioso de la obra franciscana.

Desde el punto de vista de la técnica el autor asume con facilidad la composición y el colorido; sin embargo, carece de proporción y perspectiva adecuada para las figuras, tratándolas desde el punto de vista arcaico, próximo a la concepción de iconos en cuanto a figuras aisladas y con mayor sensibilidad en cuanto al ritmo y movimiento en las escenas bíblicas, no olvidándose del sentido dramático de algunas de ellas, como es el caso de ‘Cristo en el Huerto de los Olivos’, ‘La Piedad’ o la ‘Estigmatización de San Francisco’.

Una de las escenas más impresionantes es la del Descendimiento. Se trata de una composición claramente renacentista, simétrica, inscrita en un semicírculo teniendo a la Virgen como eje central de la obra y el cuerpo ensangrentado de Cristo; en los extremos, José de Arimatea, que sostiene en sus brazos el cuerpo muerto de Cristo, y San Juan, que limpia sus lágrimas con un pañuelo en la mano. La Virgen aparece con las manos entrecruzadas en el pecho, con rostro de dolor ante el cadáver de su Hijo. Esta composición está ubicada sobre un altar pequeño que existe en la capilla. Las figuras resaltan la ternura y el dolor.

Escasos restos quedan de otras escenas en la capilla (cubierta con bóveda de arista, en cuyo centro está Dios Padre como señor del mundo, bendiciendo con la diestra levantada, teniendo en su mano izquierda la bola del mundo marcada con el crismón) como la del Bautismo de Jesús recibiendo las aguas del Jordán de manos del Bautista. Aparecen como símbolos parlantes el agua y la concha de bautizar. En las pechinas están los cuatro Padres de la Iglesia Latina con sus atributos: capelo, mitra, pequeña iglesia, etc.

Son escasas las noticias que tenemos sobre la vida del pintor Juan de Ribera. Podemos conocer la autoría de las obras pictóricas que estudiaremos por las características estilísticas de las mismas y por la firma del autor en ellas, mostrándonos su largo período de actividad en la provincia de Cáceres, sobre todo en la diócesis de Coria-Cáceres (1565-1585): ermita de San Jorge (Cáceres), Portaje, Mata de Alcántara, Villa del Rey, Torrejoncillo y Portezuelo.

Si bien carecemos de documentación sobre su obra, sabemos algo sobre su vida; solamente nos aporta algún dato Tomás Pulido, pues Hurtado se limita a citarle: “Hacia 1560 teníamos en Cáceres un pintor llamado Juan de Ribera, que ignoro qué obras produjo”. Estaba casado con María Escobar, y eran vecinos de la ciudad de Cáceres, pues el 30 de diciembre de 1561, ante Benito González, venden a Diego Álvarez, vecino de la misma villa, 2.000 maravedíes de renta de censo por la casa en la que vivían en la calle Parras, lindera con la casa de Diego González, criado de Juan de Figueroa y por la otra parte con la casa de la Gutierra. Era feligrés de la iglesia de San Juan. No aparece referencia alguna en los diferentes vecindarios realizados en Cáceres durante el siglo XVI; sabemos que su mujer era hija de Diego Carrillo y de Francisca de Godoy, y que tenía parentesco con Francisco de Godoy, el indiano cacereño. Por los documentos encontrados en el Archivo Diocesano de Cáceres (Palacio Episcopal) el 26 de julio de 1579 Juan de Ribera, pintor, bautiza a su hijo Nicolás1 (correspondía al primer matrimonio del pintor). En la lista de padrinos aparece varias veces Juan de Ribera, pintor, que se casa dos veces. Sabemos que Nicolás muere el 6 de noviembre de 1597 e hizo testamento, siendo testamentarios Juan Hernández Mostaza y Ana Rodríguez, su mujer.2

En tiempos del pintor Juan de Ribera la ciudad de Cáceres experimentó un crecimiento importante, naciendo la mayoría de la población en las calles colindantes pertenecientes a la feligresía de San Juan.3 A finales del siglo XVI se produce un descenso demográfico motivado por la peste que arrasó a la ciudad.4

Las obras artísticas eran encargadas por mecenas pertenecientes a la nobleza que controlaban la actividad económica (el mercado) y eran grandes latifundistas. La provincia de Cáceres por esta época se halla dominada completamente por tierras de realengo, señoríos y territorios controlados por la Orden de Alcántara. Ejemplo de este poder económico son las numerosas ermitas en dehesas particulares, algunas de ellas ornamentadas con pinturas murales.

Hemos de destacar en el siglo XVI el florecimiento histórico del momento extremeño, despertar breve por las artes plásticas, donaciones y construcciones por la masiva cantidad de oro americano y por el enriquecimiento rápido de los indianos extremeños, algunos de ellos de regreso a la región. Este hecho, si bien podría haber sido favorable a la expansión económica y cultural de la región, solo sirvió para engrosar las filas de la nobleza rural y urbana por parte de los indianos con premisas y condiciones económicas ancladas en estructuras feudalistas medievales.

La pintura mural será una práctica usual a lo largo del siglo XVI, que se proyectará hasta el siglo XIX. En el afán de lucro que lleva a cabo esta nueva nobleza, así como la de rancio abolengo y el clero (que se verá muy favorecido por espléndidas donaciones) esta obra mural abarata la decoración de edificios religiosos, frente al encarecimiento de los retablos, y en edificios civiles frente a la decoración de tapices, generalmente importados.

La pintura mural es una práctica asequible en España, aunque no muestra una tradición de artistas preparados técnicamente, como en el caso de Italia. Era frecuente que los talleres del siglo XVI, castellanos y andaluces, prepararan en el oficio a los futuros pintores, pero no en el ejercicio del dibujo, la proporción y la perspectiva, ciencia tan de moda después de los primeros tratados publicados en el siglo XV en Italia.

Ribera está dentro de la línea de estos autores que dominan el arte de la ejecución, pero no de la técnica, lo cual nos muestra un modelo de artista-artesano con idea de su identidad artística, pero que, alejado de los centros humanísticos, es carente de formación técnica adecuada. A pesar de ello los pintores murales gozarán de una importante demanda de obras en nuestro entorno, gracias al aumento de decoraciones en iglesias, capillas y palacios.

Además de estos trabajos, que muestran la gran actividad del pintor en la Diócesis de Coria-Cáceres, tenemos constancia documental de obras de Ribera que no se han conservado; tal es el caso de su actividad en la Iglesia Parroquial de Portezuelo en 1574, pinturas por las que pagaron al pintor 6.868 maravedíes.