Cuando la memoria se hunde en el abismo de los sueños no hay quien la rescate.

¿Sabía usted…

…que según algunos estudiosos la arcaica expresión ‘tener tres y la bailaera’ se utilizaba para indicar que alguien (noble, terrateniente u otro individuo pudiente) tenía tres personas y otra que estaba a cargo de ellas, dependiendo de él? Lo que se dice un encargado. Otros señalan que se refería a un lugar llano en una zona alta, pero que evolucionó para referirse al responsable o encargado, persona de mal carácter (agrio) que machacaba con indebidas exigencias a sus subalternos y que no permitía que le bailaran el agua delante, expresión que significa adular o halagar a alguien para obtener su favor o un beneficio personal. Bailaera o bailaora significan lo mismo.

…que el 19 de enero se celebra en la cacereña localidad de Zarza de Montánchez una peculiar fiesta conocida como ‘del pan y queso’ en recuerdo de una batalla ganada a los árabes en la cercana Sierra de San Cristóbal en el siglo XIII, en 1234 aproximadamente, durante la Reconquista? Como recompensa, a su vuelta, los combatientes cristianos fueron agasajados por los vecinos del lugar con pan y queso de cabra y vino para que repusieran fuerzas.

Acompañante indispensable de esta fiesta es la tabúa, semilla de la enea o espadaña, planta que abunda en las proximidades del Tamuja y de otros ríos y que una vez madura se desmenuza en Zarza, para arrojársela unos a otros como hicieron con los triunfantes combatientes a su vuelta al lugar, convirtiendo así sus calles en un gran manto blanco con su pelusa.

El día de fiesta por la tarde lugareños y visitantes se reúnen en la plaza, junto a la iglesia de San Miguel Arcángel, para celebrar la ceremonia del porreo. Un chico reza una plegaria y, al terminar el rezo, un grupo de niños formados en círculo comienzan a golpear en el suelo con una porra de madera, a la vez que dicen en voz alta: “¡El enemigo malo viene por la sierra, matadle!” y comienza el lanzamiento de la anea.

…que el término ‘abogado del diablo’ (advocatus diaboli) o ‘promotor de la fe’ (promotor fidei) tuvo su origen en la misma Iglesia Católica, donde por lo general un clérigo doctorado en Derecho Canónico era el encargado oficial de presentar argumentos y objeciones a la canonización de una persona, al objeto de asegurar que los méritos y pruebas aportados fueran sólidos y dignos de tenerse en cuenta para que aquella pudiera ser elevada a los altares como beato o santo. El ‘abogado del diablo’ se oponía al ‘abogado de Dios’ (advocatus Dei), también conocido como ‘promotor de la causa’, que tenía como función presentar los argumentos a favor de la canonización.

Actualmente la expresión ‘ser el abogado del diablo’, o también ‘jugar al abogado del diablo’, significa adoptar una postura contraria a la opinión mayoritaria o a la que se considera correcta, a menudo con el propósito de analizarla a fondo, para encontrar las posibles contradicciones con una actitud crítica. Aunque ello no implica obligatoriamente ser malicioso o mostrarse abiertamente en contra de algo.

…que en Hinojal, uno de los cuatro municipios cacereños de la Mancomunidad Tajo-Salor que forman los Cuatro Lugares, se llamaba ‘cartilla maquilera’ a la zona genital de la mujer?

…que con la locución proverbial ‘Acertólo Bartolo’ se censura a quien ha errado en aquello en que creía haber acertado; y que la frase familiar ‘Corre, Bartolo, que te pilla el toro’ excita a una persona a que huya de algún peligro o para que eche a correr?

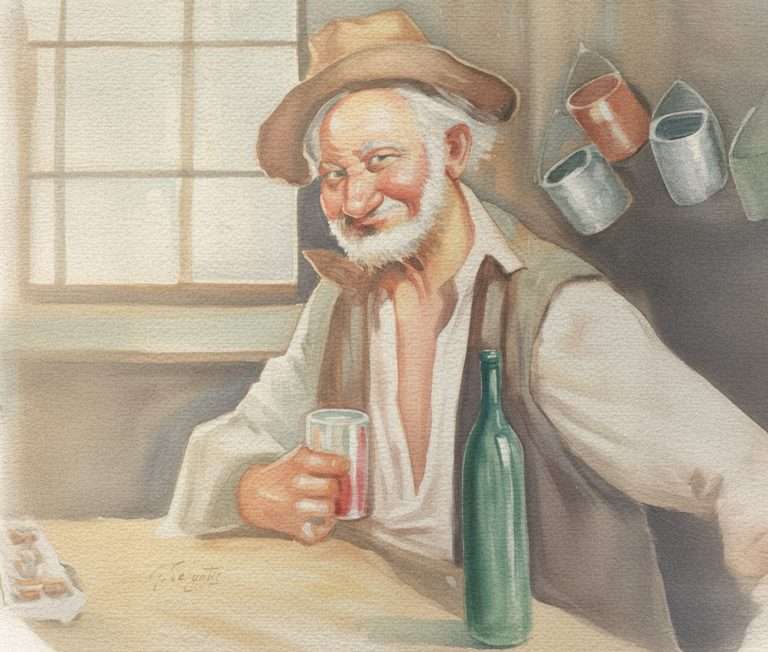

Para tomar he tomado

Ni guiso sin vino ni olla sin tocino.

Bebo, luego existo.

El sursuncorda tuvo gallinas gordas y el kirieleisón vino para cada ocasión.

El vino, el aceite de la vida.

Señora: Tú que concebiste sin pecar, ayúdanos a pecar sin concebir.

Metidos en laberinto, igual da el blanco que el tinto.

Como bien dijo el dios Baco, es mejor oler a vino que a olor de sobaco.

Al catarro, con el jarro.

Media vida es la candela y el vino la otra media.

El huevo de hoy, el pan de ayer y el vino de un año, a todos hace provecho y a ninguno daño.

Si bebo el vino aguado, berros me pulverizan el costado.

El vino vinote, se bebe por la boca y se mea por el pichorrote.

En caso de dudas, que no sean ellas las viudas.

No es lo mismo ¡Gavino, ven! que ¡Venga vino!

El vino en bota y la mujer en pelota.

¡Salud y alegría y una mujer cada día, una de noche y otra de día!

Al vino y a la mujer por el culo a poder ser. (Brindis alzando el vaso y mirándolo desde abajo)

¡Brindo y bebo y el que no brinde, que se le sequen los hu…!

No es nada del otro jueves

Según la Real Academia, el jueves es el cuarto día de la semana para el calendario civil y el quinto para el cómputo eclesiástico. Deriva del latín ‘dies lovis’ (día de Júpiter), que demás de aludir a él concretamente en ese sentido, se refleja en una serie de expresiones tales como ‘jueves de comadres’ (con referencia al penúltimo jueves antes de carnaval); al ‘de compadres’ (el anterior al de comadres) o ‘de la cena’ (el jueves anterior a la Semana Santa). Y, por supuesto, en la locución adverbial coloquial ‘no es cosa del otro jueves’, que significa que algo no es extraordinario o fuera de lo común, restándole importancia o validez, o para referirse a uno extraordinario que pasó hace mucho tiempo y que ya nadie recuerda.

En cuanto su origen, los lingüistas piensan que la expresión proviene de una época en que los viernes se ayunaba o se evitaba comer carne, especialmente durante la Cuaresma. Por lo tanto, los jueves, como día previo, en la cena se comía más y mejor, especialmente las familias más pudientes. Así, ‘del otro jueves’ se refería a algo excepcional, mientras que ‘no es nada del otro jueves’ significa que no es nada especial. En resumen, la frase se usa para decir que algo es corriente, ordinario o nada fuera de lo normal.

Como conclusión hay quien considera la expresión ‘cosa del otro jueves’ una variante de ‘cosa del otro mundo’, dado que esta también significa algo extraordinario o fuera de lo común.

Escala para medir el grado de una borrachera

1º Facilidad de palabra.

2º Exaltación de la amistad.

3º Cantos regionales.

4º Tuteo a la autoridad.

5º Insultos al clero.

6º Delirium tremens.

Y punto pelota

La expresión ‘punto pelota’, más comúnmente ‘y punto pelota’, es una locución resolutiva y coloquial española que se usa para expresar firmeza, dando por terminada una conversación, discusión o asunto, indicando con ello que no hay más que hablar sobre el tema; es decir, para que quede claro que no se va a discutir más sobre un asunto y que la decisión tomada es definitiva. Es similar a decir ‘punto final’ o ‘y punto’.

No se sabe a ciencia cierta cuál fue su origen, aunque algunos creen que surgió del punto, que en nuestros escritos, además de seguido o aparte, indica su final; y si nos imaginamos un punto tan grande como una pelota (de baloncesto, por ejemplo) daremos con ello una imagen muy contundente y concluyente de final.

Otros estudiosos piensan que la expresión podría provenir de los juegos de pelota, donde el punto marca el final de una jugada o un partido.

No dar puntada sin hilo

La frase o expresión ‘no dar puntada sin hilo’ significa actuar siempre con una oculta doble intención y de manera calculada y egoísta, buscando siempre el propio beneficio o provecho. Aunque si trasladamos el dicho al mundo de la costura se comprenderá que dar una puntada sin hilo resultaría algo inútil, absurdo, lo que implica que quien obra así tiene un propósito calculado en cada acción.

Aunque la expresión provino del mundo de la costura o del arte de coser, donde el hilo es fundamental para unir las telas, pasó luego a la vida cotidiana, donde quien pretende conseguir algo suele ir punteando el camino para llegar a la meta que pretende. Si bien algunas fuentes señalan que la frase original fue ‘no dar puntada sin nudo’, resaltando que sin el nudo al final del hilo la puntada sería inútil. También hay quien dice que existió un ‘no dar puntada sin dedal’ pues, si nos ponemos a pensar, al dar puntada sin él se corre el riesgo de pincharte el dedo con la aguja.

No tener vela en un entierro

Se trata de una expresión familiar que utilizamos para censurar a la persona que no teniendo derecho, o no estando autorizada, se mete en asuntos que no le importan, como por ejemplo tomar parte con sus opiniones en una conversación a la que no ha sido llamada o no le concierne, pues no es de su incumbencia.

Su origen se remonta a la antigua costumbre fúnebre de entregar velas a familiares, amigos y allegados del difunto que acompañaban al difunto durante el velatorio o el entierro, pues era una forma de proteger tanto al muerto como a los familiares y también como un recordatorio visual de su alma. De ahí que para censurar esa intromisión alguien del grupo donde se inmiscuía le dijese: “¿Y a ti quién te ha dado vela en este entierro?”.

Por otra parte, cuando se le preguntaba una opinión sobre algo que no le concernía, o no tenía derecho a opinar, decía: “Yo no tengo vela en ese entierro”.

Canciones de apañijo

Como es sabido, en Extremadura las labores de campo las ejecutaban generalmente hombres, aunque cuando llegaba el momento de recolectar las aceitunas las mujeres los acompañaban en la labor. Y era ahí, junto a los olivos, donde los jóvenes de ambos sexos se conocían, conocimiento que muchas veces terminaba en enamoramiento. Así lo recogen muchas canciones. Por ejemplo:

Cogiendo aceitunas

él me decía

con palabras dulces

que me quería.

Se acabó la faena

y no le he vuelto a ver.

Cogiendo aceitunas

me decía

que se moría

por mi querer.

¿Qué tendrán, madre,

para cosa de amores

los olivares.

Apañando aceitunas

se hacen las bodas.

Quien no va a las aceitunas

no se enamora.

La fuente de los frailes

Como a tres kilómetros de Maguilla, localidad badajocense de la comarca de la Campiña Sur, se encuentra una fuente que es conocida como ‘de los Frailes’, nombre curioso e intrigante pues ni en el pueblo ni en sus contornos existió nunca convento alguno.

Pero es que sobre el origen del nombre existe una leyenda que la sitúa en dicha fuente, ubicada en un paraje conocido como las Esparías. Se cuenta que hace muchos años, una calurosa tarde de verano, pasaron por el lugar unos frailes procedentes de Portugal de camino hacia Córdoba. El cansancio y la sed les traía maltrechos y tan agobiados que les resultaba imposible seguir adelante, y como por el lugar no había sitio alguno donde guarecerse temieron por su vida. Entonces, postrados en tierra pidieron a la Virgen que les ayudase. Y al instante (siempre según la leyenda) una espesa niebla envolvió el cielo y de la tierra brotó la fuente, salvándoles de morir de inanición.

También se cuenta que cierto día pasó por la zona un pastor con su rebaño, que se vio atraído por una potente luminosidad que le sobrecogió, pues en medio de tal resplandor vio una pequeña imagen de la Virgen que portaba la inscripción ‘Ave María de Gracia Llena’.

Cuentos extremeños1

El burro ajeno

Esto eran dos hombres que salieron de un baile, por la noche, y se encontraron un burro y uno se fue a por él.

– ¡Deja el burro!

– ¡Qué voy a dejar el burro! En este burro me monto yo. ¡Voy yo a romper alpargatas! Yo me monto en el burro.

El otro se fue andando y aquél se montó en el burro, que primero no andaba. Pero ya camino adelante, cuando iban pasando un puente, el burro empieza a crecer, a crecer, cada vez más alto, más alto, ya en unas alturas…

– ¿Qué quieres? -preguntó el burro-. ¿Que siga creciendo o que baje?

-Baja, hombre, por amor de Dios, por lo que más quieras –le pedía el hombre.

– Voy a bajar porque soy tu padrino, pero no vuelvas a montarte en burros que no conozcas en noches de luna clara.

La zorra y el sapo

Una zorra y un sapo echaron una senara a medias. Después de recogerla pensaron jugársela a una carrera. Entonces el sapo llamó a todos sus parientes y los puso en hilera a lo largo del camino, hasta la era, y dos midiendo grano ya.

Cuando corrían, la zorra gritaba: – ¡Hey, compadre, vamos!

Y un sapo, más adelante, le contestaba: – “¡Ya voy p’aquí!”.

La zorra corría y corría, pero siempre tenía un sapo por delante. Cuando llegó a la era, junto al montón de trigo, oyó a uno de ellos que decía: -“¡Hey, comadre! ¡Dieciocho y la cuartilla en la mano!”.

Y a modo de conclusión

Mejor que botella, bota;

mejor que bota, pellejo

y mucho mejor una cuba

p’a que me caiga yo dentro.

¿Por qué no nos conocíamos?

Porque no bebíamos.

¡Para que nos conozcamos!

¡¡Bebamos!!

Todo el que sabe beber

sabe también, por lo menos,

que mezclar dos vinos buenos

es echarlos a perder.

Ven aquí, vino vinito,

hijo de la cepa tuerta:

tú que te quieres meter,

y yo que te abro la puerta.

Cuando un pobre empina el codo

lo llaman el borrachón;

cuando un rico se emborracha

¡qué gracioso está el señor!

Mi amor es la taberna. Ahora me voy, pero mi corazón se queda. Aunque antes tomemos la penúltima.